言語聴覚士(ST)

言語聴覚療法部門(Speech‑Language‑Hearing Therapy)

言語聴覚士(ST)は、「話す」「聞く」「食べる」という生活の根幹を支える機能を専門的に評価・訓練し、患者さんのQOL(生活の質)向上を図ります。当院では、乳幼児期の発達支援から高齢者の失語・嚥下障害まで、幅広く対応しています。

子どもへの支援

お子さんの言語発達は一人ひとりペースが異なります。まずは“ことばを発する” “音を聞き分ける”という基礎的な能力を検査ツールで評価し、その結果をもとに、- 構音訓練

口をぽかんと開けたままの状態(ポカン口)や口呼吸、また舌・顎・姿勢の癖など、発音に影響を及ぼす体と口の使い方に細かくアプローチしながら、「さしすせそ」等が正しく発音できるように練習します。 - 語彙・文法の拡張

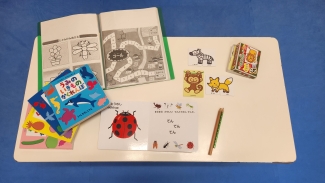

絵カードや絵本を使い、語彙を増やし、簡単な文章を組み立てる訓練を遊びの中で取り入れます。 - 吃音・流暢性への配慮

ズム読みやゆっくり話す練習を通じ、緊張や不安を軽減しながら話す自信を高めます。 - 聴覚支援

難聴を伴う言語発達の遅れに対しては、補聴器に慣れる練習や聞き取り練習を行い、補聴器活用と言語獲得に効果的な練習を組み合わせることで言語発達を促進します。

成人・高齢者への支援

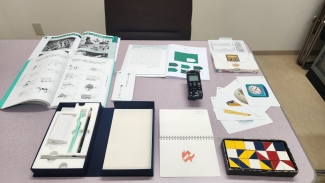

脳血管障害や神経変性疾患による失語・構音障害、パーキンソン病などの発声障害を抱える方には、まず詳細な評価を行い、- 失語症のリハビリ

聞く・話す・読む・書く の言語機能の検査結果をもとに、意味理解や表出力を回復させるリハビリを行います。会話練習では言葉だけでなく身振り手振りや絵・文字なども用いてコミュニケーションをあきらめることがないよう支援します。 - 構音障害のリハビリ

発声発語器官(口唇や舌など)の運動が障害された方に、お口の体操や呼吸練習・発声練習・発音練習・音読練習などによって発話明瞭度を高めていくことを目指してリハビリを行います。 - 嚥下障害のリハビリ

脳血管疾患や加齢によって生じる、食べ物・飲み物をうまく飲み込めない方に対し、様々な嚥下機能検査で安全性を評価し、間接訓練(食べ物を使わずに行う訓練で、嚥下に関わる筋肉のトレーニング)や、直接訓練(食べ物を使用して飲み込む練習)をすすめて安全な経口摂取を目指します。

チーム医療との連携

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、薬剤師、ソーシャルワーカーなどと緊密に情報を共有し、訓練内容や生活支援の方向性を統一します。嚥下障害のある方には、特に管理栄養士との連携を重視し、安全な経口摂取を目指した食事形態や栄養指導を行います。

その他、退院支援においては、退院先の病院・施設スタッフと協働し、地域での円滑な生活移行をサポートしています。

【当院への就職をご検討中の方へ】

中国四国グループ 言語聴覚療法士 採用ページをご覧ください。職場の雰囲気については、ページ下部に掲載しております「職場紹介パンフレット」にてご紹介しています。実際の職場の様子やスタッフの声などをご覧いただけますので、ぜひご参照ください。また、採用に関する詳細な募集要項やエントリー方法なども同ページに掲載しておりますので、あわせてご確認ください。